Konditionierung bei Hunden

1. Einleitung

Das Lernen durch Konditionierung ist eines der grundlegendsten Konzepte in der Verhaltensforschung und hat in der Psychologie eine lange Tradition. Einer der bekanntesten Namen in diesem Bereich ist der russische Physiologe Iwan Pawlow, der Anfang des 20. Jahrhunderts die klassische Konditionierung entdeckte. Seine Experimente mit Hunden brachten Licht ins Dunkel der Frage, wie Tiere und Menschen Reize aus ihrer Umgebung verarbeiten und auf sie reagieren. Insbesondere bei Hunden zeigt sich, dass durch systematische Konditionierung neue Verhaltensweisen erlernt und auf bestimmte Reize automatisierte Reaktionen erzeugt werden können. Die Bedeutung dieser Entdeckung geht jedoch weit über das Verhalten von Hunden hinaus – sie betrifft das Verständnis des Lernens bei Tieren im Allgemeinen und sogar beim Menschen.

Diese Arbeit widmet sich ausführlich der Konditionierung bei Hunden. Zunächst wird das Konzept der klassischen Konditionierung erläutert, wobei besonders auf die wegweisenden Experimente von Iwan Pawlow eingegangen wird. Anschließend werden die verschiedenen Mechanismen, die im Konditionierungsprozess eine Rolle spielen, tiefgehend untersucht. Darauf folgt eine detaillierte Analyse der Anwendung klassischer Konditionierung im praktischen Umgang mit Hunden, insbesondere in der Hundeerziehung und der Verhaltenskorrektur. Zuletzt werden moderne Forschungsergebnisse und weiterführende Erkenntnisse zur Konditionierung diskutiert, bevor die Arbeit in einem zusammenfassenden Fazit endet.

2. Die klassische Konditionierung nach Iwan Pawlow

2.1 Der historische Hintergrund von Pawlows Entdeckungen

Iwan Pawlow entdeckte die klassische Konditionierung im Rahmen seiner Forschungen zur Verdauungsphysiologie bei Hunden. Ursprünglich war sein Ziel, die Speichelproduktion und den Verdauungsprozess zu untersuchen. Dabei bemerkte er, dass die Hunde bereits vor der eigentlichen Fütterung, zum Beispiel beim Anblick des Pflegers oder dem Geräusch der Schritte des Futterträgers, Speichel produzierten. Diese unbewusste Reaktion der Hunde weckte Pawlows Interesse, und er entwickelte daraufhin Experimente, um diese Art von Lernprozess systematisch zu erforschen.

Pawlow baute auf der Idee auf, dass ein Organismus nicht nur auf natürliche Reize reagieren kann, sondern auch lernen kann, auf zuvor neutrale Reize zu reagieren, wenn diese wiederholt mit einem bedeutungsvollen Ereignis gekoppelt werden. Dies führte zu seiner Entdeckung der klassischen Konditionierung, die auch als Pawlow’sches Prinzip bekannt ist.

2.2 Die Struktur der klassischen Konditionierung

Die klassische Konditionierung kann anhand von spezifischen Schlüsselfaktoren beschrieben werden, die den Lernprozess definieren:

Unbedingter Reiz (UCS, Unconditioned Stimulus): Dies ist ein Reiz, der von Natur aus eine bestimmte Reaktion auslöst, ohne dass ein Lernprozess stattgefunden hat. Ein Beispiel hierfür ist das Futter, das bei Hunden automatisch Speichelfluss auslöst.

Unbedingte Reaktion (UCR, Unconditioned Response): Dies ist die automatische Reaktion auf den unbedingten Reiz, die nicht gelernt wurde. Bei Hunden ist dies der Speichelfluss als Reaktion auf das Futter.

Neutraler Reiz (NS, Neutral Stimulus): Dies ist ein Reiz, der zunächst keine spezifische Reaktion hervorruft. In Pawlows Experiment war dies der Glockenton, der von den Hunden vor der Konditionierung nicht beachtet wurde.

Konditionierter Reiz (CS, Conditioned Stimulus): Durch wiederholte Paarung des neutralen Reizes mit dem unbedingten Reiz wird der neutrale Reiz zu einem konditionierten Reiz, der eine spezifische Reaktion auslöst. In Pawlows Experiment wurde der Glockenton durch die wiederholte Verknüpfung mit dem Futter zu einem konditionierten Reiz.

Konditionierte Reaktion (CR, Conditioned Response): Dies ist die Reaktion, die der Hund auf den konditionierten Reiz zeigt. In Pawlows Experiment begann der Hund, Speichel zu produzieren, wenn er den Glockenton hörte, auch wenn kein Futter präsentiert wurde.

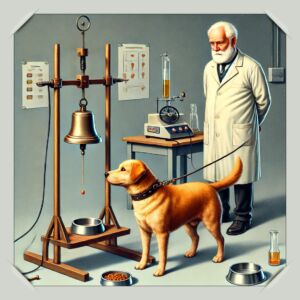

2.3 Das Experiment im Detail

Pawlows berühmtes Experiment, das er über mehrere Jahre hinweg durchführte, lief wie folgt ab: Er ließ während der Fütterung eines Hundes eine Glocke erklingen. Anfangs zeigte der Hund keine Reaktion auf das Glockenläuten, doch nach mehreren Wiederholungen, bei denen der Ton immer zusammen mit dem Futter präsentiert wurde, begann der Hund, schon beim Glockenläuten ohne Futter Speichel zu produzieren. Pawlow hatte nachgewiesen, dass der Hund gelernt hatte, den Glockenton mit der bevorstehenden Fütterung zu verknüpfen.

Diese Erwerbsphase des Lernens markiert den Beginn des konditionierten Verhaltens. Die Zeit, die benötigt wird, bis der Hund den neutralen Reiz (Glocke) mit dem unbedingten Reiz (Futter) verknüpft, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Wiederholungsanzahl, der Intensität des Reizes und dem Zeitabstand zwischen Glockenton und Fütterung.

Pawlows Entdeckung bewies, dass Lernen durch Assoziation ein grundlegender Mechanismus ist, der nicht nur bei Tieren, sondern auch beim Menschen wirkt. Seine Arbeit legte den Grundstein für viele spätere Entwicklungen in der Verhaltenspsychologie, einschließlich der Erforschung von Emotionen, Reflexen und unbewussten Reaktionen.

3. Die Mechanismen der klassischen Konditionierung

3.1 Erwerbsphase der Konditionierung

Der Lernprozess, in dem der neutrale Reiz zum konditionierten Reiz wird, wird als Erwerbsphase bezeichnet. In dieser Phase findet die eigentliche Konditionierung statt, indem der neutrale Reiz (z.B. der Glockenton) wiederholt zusammen mit dem unbedingten Reiz (dem Futter) präsentiert wird. Durch die Wiederholung dieser Paarungen lernt der Hund, den neutralen Reiz mit dem unbedingten Reiz zu assoziieren, sodass der neutrale Reiz schließlich eine konditionierte Reaktion auslöst.

Wichtig hierbei ist die zeitliche Nähe zwischen den Reizen. Pawlow stellte fest, dass das Erlernen der Konditionierung am effektivsten war, wenn der neutrale Reiz kurz vor dem unbedingten Reiz präsentiert wurde. Dies nennt man Vorwärtskonditionierung. Wird der neutrale Reiz nach dem unbedingten Reiz dargeboten, ist der Lernprozess weniger effektiv, eine Methode, die als Rückwärtskonditionierung bekannt ist.

3.2 Generalisierung und Diskriminierung

Ein weiterer interessanter Aspekt der klassischen Konditionierung ist die Fähigkeit des Organismus zur Generalisierung. Wenn ein Hund beispielsweise darauf konditioniert wurde, auf eine bestimmte Glocke mit Speichelfluss zu reagieren, könnte er auch auf ähnliche Geräusche mit derselben Reaktion antworten. Dies zeigt, dass der Hund ähnliche Reize als gleichwertig interpretieren kann. Generalisierung ist ein wichtiger Mechanismus, der es Organismen ermöglicht, auf neue, ähnliche Situationen flexibel zu reagieren, ohne jedes Mal neu lernen zu müssen.

Andererseits ist die Diskriminierung die Fähigkeit, zwischen verschiedenen Reizen zu unterscheiden. In der klassischen Konditionierung kann ein Hund durch Training lernen, nur auf den spezifischen konditionierten Reiz zu reagieren, während ähnliche Reize keine Reaktion hervorrufen. Diese Fähigkeit zur Diskriminierung ist besonders nützlich, um gezielte Verhaltensweisen zu fördern und unerwünschte Reaktionen zu vermeiden.

3.3 Löschung (Extinktion) der konditionierten Reaktion

Ein wesentlicher Aspekt der klassischen Konditionierung ist die Möglichkeit der Löschung. Wenn der konditionierte Reiz (die Glocke) über einen längeren Zeitraum ohne den unbedingten Reiz (das Futter) präsentiert wird, wird die konditionierte Reaktion allmählich schwächer, bis sie schließlich ganz verschwindet. Dieser Prozess der Extinktion zeigt, dass konditionierte Verhaltensweisen nicht unbedingt dauerhaft sind, sondern durch fehlende Verstärkung gelöscht werden können.

Interessanterweise ist die Löschung nicht immer dauerhaft. Selbst nach einer Phase der Extinktion kann die konditionierte Reaktion unter bestimmten Bedingungen wieder auftreten, ein Phänomen, das als spontane Erholung bezeichnet wird. Dies zeigt, dass die ursprüngliche Assoziation zwischen dem konditionierten Reiz und der Reaktion nicht vollständig verloren geht, sondern in bestimmten Situationen reaktiviert werden kann.

3.4 Höhere Ordnung der Konditionierung

Ein weniger bekanntes, aber wichtiges Phänomen in der klassischen Konditionierung ist die höhere Ordnung der Konditionierung. In dieser Form des Lernens wird ein neuer neutraler Reiz mit einem bereits konditionierten Reiz gekoppelt, sodass dieser ebenfalls eine konditionierte Reaktion auslöst. In der Praxis könnte dies bedeuten, dass ein Hund nicht nur auf das Geräusch der Glocke mit Speichelfluss reagiert, sondern auch auf einen weiteren Reiz, der mit dem Glockenton assoziiert wurde, wie ein Lichtsignal.

Diese Form der höheren Ordnung zeigt, dass das Lernen durch Assoziation nicht auf einfache Verbindungen zwischen zwei Reizen beschränkt ist, sondern sich auf komplexere Reiz-Reaktions-Ketten erstrecken kann. Dies unterstreicht die Vielschichtigkeit der klassischen Konditionierung und ihre Rolle im Aufbau von komplexen Verhaltensmustern.

4. Die Anwendung der klassischen Konditionierung in der Hundeerziehung

4.1 Grundlagen der Hundeerziehung durch Konditionierung

Die klassische Konditionierung bildet die Basis vieler Methoden in der Hundeerziehung. Sie wird genutzt, um sowohl einfache Kommandos als auch komplexe Verhaltensweisen zu trainieren. Hundetrainer und Besitzer setzen häufig konditionierte Reize ein, um das Verhalten des Hundes zu formen und zu kontrollieren. Ein typisches Beispiel ist das Training des Hundes, auf den Befehl „Sitz“ zu reagieren.

Der Lernprozess beginnt mit der Paarung des neutralen Reizes (dem Kommando „Sitz“) mit einem positiven unbedingten Reiz (wie einem Leckerli). Wenn der Hund wiederholt auf das Kommando mit einer Belohnung reagiert, lernt er, das Kommando mit der Belohnung zu assoziieren, und wird es schließlich auch ohne die Belohnung befolgen. Durch diese Form der positiven Verstärkung wird das Verhalten konditioniert.

4.2 Konditionierung zur Verhaltenskorrektur

Neben der Erziehung wird die klassische Konditionierung auch häufig zur Verhaltenskorrektur eingesetzt. Hunde entwickeln manchmal problematische Verhaltensweisen, die durch Konditionierung geformt oder verstärkt wurden. Ein Beispiel wäre ein Hund, der Angst vor bestimmten Reizen, wie lauten Geräuschen oder anderen Hunden, entwickelt hat. Durch gezielte Gegenkonditionierung kann das Verhalten des Hundes verändert werden.

Bei der Gegenkonditionierung wird ein negativer konditionierter Reiz (z.B. lautes Geräusch) mit einem positiven Reiz (z.B. Futter) gekoppelt, um die ursprüngliche Reaktion (Angst) durch eine positive Reaktion (Freude oder Entspannung) zu ersetzen. Dieser Prozess erfordert jedoch Geduld und systematisches Training, da tief verwurzelte Verhaltensweisen oft schwer zu ändern sind.

4.3 Angstkonditionierung und traumatische Erfahrungen

Manchmal entstehen durch Konditionierung auch ungewollte negative Verhaltensweisen. Hunde, die traumatische Erfahrungen gemacht haben, können konditionierte Ängste entwickeln, die schwer zu überwinden sind. Ein Hund, der beispielsweise durch einen plötzlichen Knall erschreckt wurde, könnte konditionierte Angst gegenüber lauten Geräuschen entwickeln, selbst wenn diese harmlos sind. Solche traumatischen Konditionierungen sind oft tief verwurzelt und erfordern spezialisierte Verhaltensinterventionen.

Die Vermeidung von traumatischen Konditionierungen ist in der Hundeerziehung von zentraler Bedeutung. Ein sorgfältig geplanter Trainingsprozess kann dazu beitragen, negative Assoziationen zu verhindern und stattdessen positive Verhaltensmuster zu fördern. Dies erfordert jedoch ein tiefes Verständnis der Mechanismen der klassischen Konditionierung und ihrer potenziellen Auswirkungen.

5. Moderne Forschung zur klassischen Konditionierung bei Hunden

Die Erforschung der klassischen Konditionierung hat sich seit Pawlow erheblich weiterentwickelt, insbesondere durch moderne Erkenntnisse über die Rolle von emotionalen Zuständen und sozialen Signalen im Lernprozess von Hunden. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Hunde nicht nur auf einfache Reiz-Reaktions-Muster reagieren, sondern auch subtile emotionale und soziale Signale interpretieren, die in ihrem Verhalten eine Rolle spielen.

Ein bedeutendes Beispiel ist die Fähigkeit von Hunden, die emotionale Stimmung ihrer Besitzer zu erkennen und auf sie zu reagieren. Wenn ein Hund bemerkt, dass sein Besitzer in einer bestimmten Situation ängstlich oder nervös ist, kann der Hund diese Emotionen übernehmen und selbst Angst entwickeln. Dies zeigt, dass klassische Konditionierung auch auf komplexere emotionale und soziale Kontexte anwendbar ist.

Neuere Studien haben auch gezeigt, dass Hunde konditionierte Reize nicht nur im Kontext ihrer unmittelbaren Umgebung interpretieren, sondern auch in Bezug auf ihre soziale Beziehung zu Menschen. Ein Hund, der eng mit seinem Besitzer verbunden ist, könnte auf die emotionalen Reaktionen des Besitzers konditioniert reagieren, was bedeutet, dass soziale Bindungen eine Rolle in der Art und Weise spielen, wie Hunde auf Reize konditioniert werden.

Darüber hinaus wird zunehmend untersucht, wie Hunde lernen, durch Beobachtung zu konditionieren. In sogenannten sozialen Konditionierungsstudien haben Forscher gezeigt, dass Hunde dazu in der Lage sind, von anderen Hunden oder Menschen zu lernen, wie sie auf bestimmte Reize reagieren sollten. Dies könnte erklären, warum Hunde in menschlichen Haushalten häufig Verhaltensweisen übernehmen, die sie durch Beobachtung ihrer Besitzer gelernt haben, selbst wenn sie nicht direkt konditioniert wurden.

6. Fazit

Die klassische Konditionierung ist ein fundamentaler Lernmechanismus, der das Verhalten von Hunden tiefgreifend beeinflusst. Pawlows Entdeckungen im frühen 20. Jahrhundert legten den Grundstein für die Verhaltenspsychologie und zeigten, dass Hunde – und auch Menschen – durch die wiederholte Assoziation von Reizen und Reaktionen lernen können. Die Mechanismen der klassischen Konditionierung, einschließlich Erwerbsphase, Generalisierung, Diskriminierung und Löschung, spielen eine zentrale Rolle bei der Erklärung von Verhaltensmustern und sind wichtige Werkzeuge in der Hundeerziehung.

Die Anwendung der klassischen Konditionierung in der Praxis, sei es in der Hundeerziehung oder der Verhaltenskorrektur, hat weitreichende positive Effekte. Gleichzeitig birgt die Konditionierung jedoch auch Risiken, insbesondere im Zusammenhang mit traumatischen Erlebnissen oder ungewollten Assoziationen. Moderne Forschungen zeigen, dass klassische Konditionierung nicht nur auf einfache Reiz-Reaktions-Muster beschränkt ist, sondern auch emotionale und soziale Faktoren berücksichtigt, die das Verhalten von Hunden beeinflussen.

Abschließend lässt sich festhalten, dass die klassische Konditionierung bei Hunden ein tiefes Verständnis für die Mechanismen des Lernens bietet und in vielen Bereichen der Verhaltensforschung sowie in der Praxis eine unverzichtbare Grundlage darstellt.